東京都クラウン(O-60)サッカーリーグ/東京都ロイヤル(O-70)サッカーリーグ プレマッチ

|

2009年7月20日 東京都・大井埠頭中央海浜公園第二球技場

|

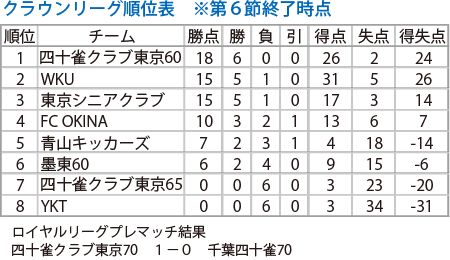

7月20日、CWL(東京クラウンリーグ)の第4節が行われた。クラウンリーグは、60歳以上(O-60)のチームによるリーグ戦。

昨年度から始まって、2年目となる今年度は8クラブが参加した。来年以降もチーム数の増加が予想されている。

さらに、来年度からは新しいカテゴリーの70歳以上(O-70)のチームによるCRL(東京ロイヤルリーグ)も始まる予定で、同日にはプレマッチが開催された。

年を追うごとに熱が高まっている東京のシニアサッカーについて、東京都シニアサッカー連盟の事務局長・小林久士氏とシニア連盟常任委員・中條満氏に聞いた。

|

|

公式戦で真剣勝負が

できるのが最大の魅力

――シニアサッカーでプレーする方々はどのような人が多いのでしょうか?

中條 サッカー未経験者というのはわずかですが、高いレベルでプレーなさった選手はたくさんいます。シニアサッカーには元日本代表クラスの選手もいますから、自分たちが見ていた選手と一緒のピッチに立てるというのもうれしいですね。

小林 本当にその通りです。例えば、WKU(早稲田・慶応ユナイテッド)というチームには元日本代表で日立でも活躍した松永章さんが所属しています。ご覧になればわかると思いますが、松永さんのプレーは本当にすごい。この年齢になってからでもトップレベルの選手のすごさに触れて、サッカーの面白さを感じられるというのは、本当に貴重なことです。

――シニアチームの成り立ちはどういったものが多いのでしょうか?

中條 50年以上の歴史がある四十雀クラブ東京は、インターハイや高校選手権に出た人たちの集まりだったそうです。OBには故・長沼健さん、岡野俊一郎さんなどがいます。ただ、基本的には大学のOB、高校のOBなど学校単位で結成しているチームも多いですね。シニアでは地区よりも学生単位のところが多いように思います。

――みなさん、どのような目的でサッカーをしているのでしょうか。

中條 勝ち負けにこだわらないよという人が半分、こだわってやりたいという人が半分ではないでしょうか。私自身は後者ですね(笑)。

小林 どんな人でもサッカーをやる以上は勝ちたいという思いは絶対にあると思います。公式戦で真剣勝負ができるということが、シニアリーグの最大の魅力ですから。

――東京のシニアサッカーの普及度は全国的に高いのでしょうか?

小林 日本サッカー協会の登録数は一つの目安になりますが、チームは約70チーム、選手は1800人以上。これは全国的にもダントツの数字です。

中條 お隣の千葉県もかなり力を入れていて強くなっています。ただ、東京のように審判も外部から呼んできてやっているところはほとんどないと思います。

|

|

来年はO-70の活動が本格化します

――昨年度からスタートしたO―60のリーグ戦「クラウンリーグ」をやろうと思ったきっかけは何だったのですか?

小林 O―40、O―50でプレーしていたメンバーの年齢は、当たり前ですがだんだん上がっていきます。60歳以上でもまだサッカーをやりたいという声が増えてきたので、リーグ戦を立ち上げることにしました。

中條 60になっても70になってもボールを蹴りたい人は蹴りたいものです。確かにリタイアしていく人もいますが、ずっとボールを蹴っていたいという人のほうが多いですね。

――来年度からO―70の「ロイヤルリーグ」もスタートするそうですが。

中條 O―60でずっと続けていらっしゃるかたで、年齢が上になって出るチャンスが少なくなっている人がいるんです。それでも蹴りたいという人たちがいる。30代の5歳違いと我々世代の5歳違いではかなり差が大きくなりますから。

――ちなみに、70歳以上のリーグ戦というのは世界的にも前例はあるのでしょうか?

中條 具体的なことはわかりませんが、O―70でリーグを作ろうという機運があるのは日本だけでしょう。先日、韓国に行ったのですが、韓国の関係者もこのことを驚いていました。「日本では70歳以上でもボールを蹴っているのか」と。

――これからのシニアサッカー連盟の活動について教えて下さい。

小林 O―60のリーグ戦ができて、今年は8チームで来年は増えます。そして、来年はO―70の活動が本格化します。シニアサッカー連盟の目的は、生涯スポーツとしてサッカーをやっていける環境を作っていくこと。楽しい部分と勝ち負けにこだわる部分をうまく融合してやっていけたらと思っています。また、全国大会に東京代表として優勝したチームを送り出すわけですが、金銭的な問題もあるので、できるだけバックアップしていきたいです。それから、O―40の1部リーグで優勝したチームが今年初めて韓国に行って日韓戦をするんです。O―50、60でも日韓戦をやりたい。定期戦というか公式大会にしていけたらと思っています。

中條 これまでは、40代、50代で活躍していた人たちが、60代になったらその先にリーグがなかったんです。こうやってO―60のリーグが立ち上がったことは、50代の人たちは相当励みになっているはず。年齢制限を設けることによって、より楽しめます。サッカーという素晴らしいスポーツと、楽しく、長く付き合っていくためのサポートをしていきたいですね。

|

第13回全日本女子ユース(U-18)サッカー選手権大会 東京予選

|

2009年9月6日 東京都・晴海総合高校

|

| |

|

引き分けで逃げ切り、飛鳥が2年連続優勝!

全日本女子ユース(U18)サッカー選手権大会東京予選の決勝リーグは、前年度成績の4チームがシードされ、予選トーナメントを勝ち上がった2チームを加えた6チームによって行われる。6チームによる総当たりのリーグ戦で上位2位までが、関東大会に進出する。2つの椅子を懸けた戦いは9月6日の最終戦までもつれた。

5試合目までの時点で1位は前年度優勝の飛鳥高校(勝点11)で、2位は前年度準優勝の十文字高校(勝点8)。飛鳥は引き分け以上で関東大会進出決定、十文字は勝てば飛鳥を上回るが、引き分け以下だとこの後に試合が行われる3位の文京学院(勝点7)の結果次第になるだけに、どうしても勝利が欲しいところ。

東京の女子高校サッカーを引っ張る両雄の対決で先に仕掛けたのは飛鳥高校だった。立ち上がりの積極的な攻撃が実ったのは12分、ペナルティーエリア右から加藤智奈美が振り向きざまに左足で打ったシュートがゴールに吸い込まれた。

国体関東大会で東京の女子の監督を務めた石山隆之監督が率いる十文字高校は、今年の国体メンバーにも選ばれたDF藤澤真凛とFW横山久美が中心選手。唯一の3年生である藤澤がDFラインを統率し、横山はスピードとテクニックを兼ね備えたドリブルで相手ゴールを脅かしていく。

飛鳥高校の1点リードで迎えた42分、十文字高校は横山が左からドリブルでカットインしてシュート。一度DFに当たって跳ね返ったボールを素早く拾うと、GKを右にかわして無人のゴールに流し込み、十文字高校が1¦1の同点に追いつく。

勝利が欲しい十文字高校は勝ち越しゴールを狙って人数を掛けて攻撃したものの、飛鳥高校の堅い守備を崩せずタイムアップ。決勝リーグ5試合を3勝2分けと無敗で終えた飛鳥高校が2年連続優勝を達成した。

金澤真吾監督は「2年連続優勝できてうれしいです。去年は関東大会ベスト4で、あと一歩のところで全国大会を逃したので、今年こそは全国出場を果たしたい」とコメント。〝飛鳥〟が全国の舞台へ羽ばたくことを期待したい。

|

|

|

1枠を勝ち取ったのは

雑草軍団・文京学院高校

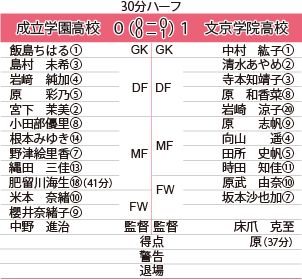

最終節の第2試合は成立学園高校と文京学院高校。注目が集まったのは勝ち点7で暫定3位の文京学院高校だった。1試合目終了時点で十文字高校は勝点9。つまり、この試合で文京学院高校が勝って勝点3をプラスすれば、勝点10の2位で関東大会出場が決まるのだ。

0―0で迎えた37分、文京学院高校に待望の先制点が生まれる。左サイドからのパスを2年生の原志帆がダイレクトで蹴り込んだボールが、ゴール左上に突き刺さった。

1点のビハインドを背負った成立学園高校は、前半同様に国体関東大会の東京都選抜メンバーでもある10番の米本奈緒を中心に攻めるも、シュートまで持っていくことができない。41分には、ボランチでプレーしていた中心選手の野津絵里香を左サイドMFに移して、サイドアタックを強めていく。

文京学院高校は「頑張ろう!」「先触れ!」「切り替えろ!」といった声をチーム全員で掛け合って、苦しい時間を必死に耐える。その中でも目立ったのはGK中村紘子のプレーだった。47分、相手の左サイドから上げられたクロスボールがゴールに向かってきたが、パンチングで難を逃れる。56分には小田部優里のミドルシュートがゴール前でバウンドする難しいボールになったが、落ち着いて抑えて失点を許さない。

床爪克至監督が「中村が声を出してチームをまとめてくれた」と語ったように、文京学院高校はキャプテンの中村を筆頭にピッチの中で良く声が出ていたのが印象的だった。相手のポジションチェンジや攻撃のスタイルの変化にも、選手たちがピッチの中で柔軟に対応したことが、無失点で逃げ切った結果につながったといえるだろう。

試合後のミーティングで感極まる場面もあった床爪監督は「ウチはタレントがいるわけではない〝雑草チーム〟。チャレンジャーに徹したことが勝因だと思います。関東大会では1、2回戦を突破して全国に行きたいです」と抱負を語った。

関東大会には東京都代表として日テレ・メニーナ(実績・実力を考慮して東京予選は免除)、飛鳥高校、そして文京学院高校の3チームが出場する。

|

|

| |

|